編集部だより

<編集後記>

表紙の写真は、二〇二三年まで御茶ノ水駅の駅前に建っていたサンロイヤルビルの外観である。後には居酒屋、バー、カラオケ店、ピザ屋、しゃぶしゃぶ店など多数の飲食店が入居する雑居ビルとなったが、筆者の学生時代は「名曲喫茶ウイーン」という有名店だった。近隣駅を使う大学生、専門学校生の溜り場でもあった。

宮殿のような、ロシア正教会のようなこの建物の外観は、一度見ると忘れられない強烈な印象を残すが、大型ステンドグラスに滴型の螺旋階段と、内装も贅を尽くしたものだったようだ。恐らく、裏手にあるニコライ堂を強く意識して建てたのだろう。それにしても、多くの若者に思い出を残したこの奇抜な建物が建築後僅か五十年で解体されたとは、真に残念なことである。

十年以上に亙った大規模な御茶ノ水駅改良工事も、今年五月でほぼ完了した。これから、駅前再開発が始まるのかも知れない。サンロイヤルビルは、そうした時代の流れに消えて行ったと思うことにしよう。(N)

<編集後記>

一九四〇年に日本初の女性弁護士となった本学出身の三人は、女性の権利擁護で活躍した

久米愛、NHK朝の連続テレビ小説『虎に翼』の主人公のモデルとして有名になった三淵嘉子、女性初の弁護士会会長の中田正子である。東京府立第二高女(現・都立竹早高校)出身の

中田は、戦後鳥取県の若桜町で弁護士活動を再開している。

夫の中田吉雄が結核療養のため若桜に帰省。戦火激しくなる中、正子も追うように疎開して終戦を迎えた。この後、夫は日本社会党の参議院議員(鳥取県選出)となり、正子も鳥取市の中心部に弁護士事務所を構えた。鳥取県弁護士会会長ほかを歴任、二〇〇二年に九十一歳でなくなるまで地元に尽くした生涯だったようだ。

若桜町がある八頭郡からは、戦後他にも政治家を輩出している。内務官僚(茨城、愛知県知事)出身で日中友好に尽くし、法相、厚生相を務めた古井喜実、内務、建設官僚出身で、鳥取県知事と参議院議員を歴任した石破二朗。石破茂首相の父である。

今やこの地は過疎地となって大物代議士は出ないが、表紙の写真の様に代わりに熊が出る。

(N)

<編集後記>

今月は旧暦五月、皐月と言えば端午の節句。中国由来の伝統行事だが、五月人形、鯉幟ともに「金太郎」とは縁が深い。坂田金時の幼名なのだが、優しくて健やかな子供として、鍾馗や武者等と題材にされている。今号の巻頭には、「シン・金太郎」を置いた。

表紙の写真は、宮本武蔵生誕の地と言われる岡山県美作市にある資料館の鯉である。まさか武術を身に付けてはいまいが、陸に上がり木に登る喩えの魚の如く、ここの池の鯉は群れで襲撃して来兼ねない勢いであった。本誌も、険しい瀧を登って龍になったという「登龍門の鯉」に肖りたいものである。

この地は、主演の市川團十郎が未だ新之助だった二〇〇三年、NHKが放映した大河ドラマ「武蔵 MUSASHI」によって大いに賑わったようである。第三セクター鉄道の智頭急行の開通もあった。しかし、その後は歳月と共に元の清閑な過疎地へと戻り、武蔵資料館も三年前から休館になった。(N)

<編集後記>

表紙の写真は大阪市天王寺区にある井原西鶴像である。志賀直哉、太宰治も讃えた西鶴が描くのは江戸前期の社会。だが、リアルさ故か、稀に現代咄と錯覚する。

当世一、二の富豪が亡くなり、四十九日の晩から連夜、息子は廓で小判を撒き散らす大尽遊び。日に日に取り巻きが増えて行く。体力や時間の成約もあって、巨万の蓄財は早々に揺るぎはしないが、大人数だと話は別。忽ちにして、身上潰して落剝の身になってしまった。

それにしても、忘れられない楽しかった酒宴の日々。街中歩いて取り巻き連中を見付けては、「俺や、俺や。お大尽の××や」と声を掛けるが、そのみすぼらしい姿に皆足早に逃げて行く。意を決して馴染だった揚屋にも乗り込むが、顔見知りの手代に制止され、「此処はなぁ、金のない奴が来る処とちゃうねん」と足蹴にされてしまう。地団駄踏んでも、もうどうにもならない。

ここで、現代へと戻る。「外交とは金を撒くこと」と勘違いした二世、三世政治家は、果して、撒く金なくなった時にどんな扱いを受けるか考えたことがあるのだろうか? 「サミットへの参加は今回まで。次回からはインドに出てもらうから」とならないよう祈る。(N)

<編集後記>

表紙の写真はコロナウイルスではない。山形県鶴岡市立加茂水族館の水槽内を浮遊するクラゲである。クラゲ展示は当世流行だが、ここの珊瑚の水槽に偶然発生したのが嚆矢となった。

「不気味だね」と言いつつ「神秘的だ」「癒しになる」と騒ぐ観客たちは、硝子の向こう側でどう見えるのか、クラゲに一度聞いてみたい。

鏡に映る自分を気に掛ける人は、鏡の前に立つ自分を鏡面背後から凝視する者の存在に気が付かない。世界中に拡がったこの三年間のコロナウイルス禍は、地球の鏡に人間喜劇と悲劇を映し出した。この騒動がどう見えていたのか、コロナウイルスに聞いてみたい。

大岡信『折々のうた』からクラゲの俳句を紹介してみる。

憂きことを海月(くらげ)に語る海鼠(なまこ)かな 黒柳召波

作者は江戸中期の俊秀の俳人。四十四歳と早世で、才能ゆえに師の与謝蕪村を嘆かせた。

「あはれ」と「をかし」の両方を兼ね備えた秀句とされている。(N)

<編集後記>

本誌「第42号」掲載小説「須佐之男命」(早澤正人)の山場は、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)征伐の場面だった。表紙の写真は島根県浜田市で上演された石見神楽の舞台で、演目は正にその「大蛇」(オロチ)である。

石見神楽は、いま最も注目すべき発達途上の伝統芸能かも知れない。室町後期に石見一円で村々の「大元神」を祀る農耕神事だったものが、江戸期に能、歌舞伎の影響を受けて演劇化し、この半世紀、年々エンターテインメント化して今日に至っている。

絢爛豪華な衣装、速いテンポの勇壮な舞、早変わり、竹と和紙による蛇胴、ドライアイスの煙幕、花火使用の怪獣が噴く火炎など、奇抜な演出で観客の眼を釘付けにする。これは大衆演劇であり、ジャニーズ事務所の公演ようで、怪獣映画でもある楽しい世界なのだ。

石見地方には神楽社中が一三〇もあり、年中、定期上演会が行われている。新作演目もある。石見神楽は、子供から高齢者までに支持され、愛されている。(N)

<編集後記>

萩原朔太郎は群馬県前橋市で生まれ育った。表紙の写真が生家跡、即ち萩原医院があった場所である。現在は隣家が内科・小児科のようだ。

朔太郎は長じて上京と帰郷を何度か繰り返した後、四十六歳時に世田谷区代田一丁目に終の棲家となる自宅を自ら設計、新築している。その翌年には、室生犀星の紹介により明治大学文科専門部文芸科の講師となる。そして、死の直前までの八年間、『詩の原理』をテキストに週一回詩について講義した。この講師職が、詩作・文筆を除く朔太郎生涯唯一の就業となった。

今年は「萩原朔太郎 歿後八十年」の年に当たるようだ。前橋文学館の音頭取りで、今年十月から来年一月に掛けて全国の文学館・美術館・大学など五十二カ所で、一斉に企画展「萩原朔太郎大全 2022」が開催される。ゆかりがある明治大学の文芸誌である本誌でも、この企画展に先駆けて特集を組んでみた。(N)

<編集後記>

僑居とは、借ずまいのことである。一九三九(昭和十四)年、太宰治は井伏鱒二の仲介で石原美知子と結婚する。東京三鷹市に新築中の契約済み借家が完成するまでの八ヶ月間、美知子の実家があった山梨県甲府市内で新婚生活を送っている。実家からは少し離れた、表紙の写真の場所だった。

しかし、一九四五(昭和二十)年四月、空襲が激しさを増す中で三鷹の太宰宅も被災。先に妻子が疎開していた甲府へ移るが、市街地の七割以上が焼失した七月の甲府空襲で美知子の実家も全焼。妻子を連れて故郷津軽の生家へと疎開して、玉音放送を聞いている。

戦後の甲府には、太宰が歩いた街並みの面影は何も残っていない。平成になって有志四百人の募金を集め、僑居地を見付け出し、土地所有者の理解も得てこの石碑を建立したのだという。太宰治の立派な石碑は全国各地にあるが、酷い立地の表紙写真の石碑にこそ、何かそそられるものがある。(N)

<編集後記>

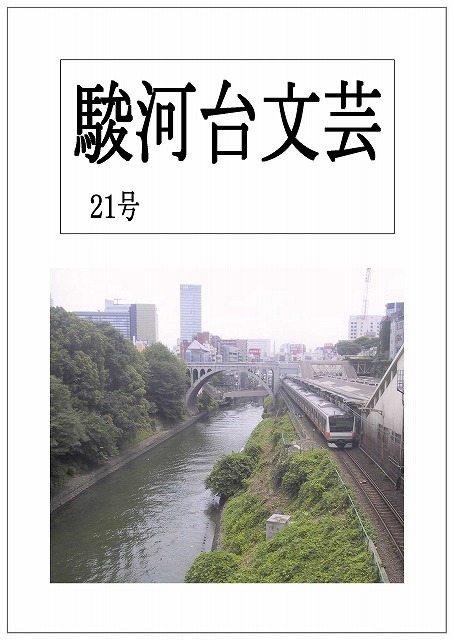

本誌が現在の体裁に衣替えして十二年経った。新装二十一号表紙は御茶ノ水橋から聖橋を望む写真で、手前が駅に停車する中央線快速と神田川、遠方に秋葉原の看板が見える。四十一号表紙には記念として、同時期に撮った神田神保町路地の写真を使うことにした。

坂下の神保町は世界有数の「本の街」である。表通りと路地奥に犇めく書店、古書店、出版社は、分化し専門化されている。ここは、唯一無二の場所なのだ。

手元の『散歩の達人 ハンディ 神田・神保町』(交通新聞社)を繙いてみると、明治末期に清国からの留学生相手に始まった中華料理店が何軒も残っている。それに、この街では全国チェーンの珈琲店に押されて減り続ける昔ながらの喫茶店も健在である。現在は、カレー料理の激戦区にもなったようだ。これらの店舗が、表通り路地裏問わず「本の街」に混在している。

そんな地元の商店街も、長引くコロナ禍には苦戦しているようだ。店名を知る何軒かの老舗が、既に閉店して神保町から消えたと聞く。残念なことである。(N)

<編集後記>

表紙の五色塚古墳(神戸市)は、頂から明石海峡とその海峡に架かる大橋と対岸の淡路島を間近に望む位置にある。現地の説明文には、海峡一帯を支配した権力者の墳墓と推測されるが、詳細は不明とある。

大阪湾はU字型をしている。実は地図上でU字を線対称に折り重ねた時、五色塚の位置に丁度、対岸の淡輪古墳群(大阪府泉南郡岬町)が広がっている事を知った。西陵古墳、淡輪ニサンザイ古墳は、五色塚に遜色ない規模である。これは単なる偶然なのだろうか?

尤も考古学的には別系統のようで、探せども両者の関係に触れる解説は見付からなかった。それでも、何か空想を掻き立て、ロマンを感じさせる事象ではある。

この十、十五年程の間に、グーグル・マップなど衛星画像、航空写真を駆使したサービスが一般化し、ドローンも簡単に飛ばせる時代になっている。地上の形状を観察し、地下に埋もれた副葬品を科学的に分析する考古学が、空から見た文学的ロマンを何処まで受け入れてくれるのか、一人で勝手に期待している。(N)

<編集後記>

日本海に注ぐ円山川は中流で山間を縫うように右へ左へと蛇行を繰り返す。植村直己の郷里・上郷(かみのごう)は、その湾曲する川と背後の山に囲まれた半月形の土地である。表紙にある集落には生家があり、その門前に、第一次南極観測隊越冬隊長・西堀栄三郎作の植村直己追悼詩が刻まれた石碑が建つ。

牛追いし 里に帰って 名は永遠に ここに生きる

集落の一番奥には植村家の菩提寺があり、その裏山の山頂が植村直己ふるさと公園になっている。

コロナ禍で再放送が増える中、西田敏行主演の映画「植村直己物語」の体験談や撮影秘話を西田自身が語ったNHKラジオ番組「石丸謙二郎の山カフェ」も放送された。土曜日の朝の番組である。高峰や極地での過酷なロケは想像を絶するものだったようだ。自然相手の厳凍中での撮影では高倉健主演の映画「八甲田山」が有名であるが、これに並ぶロケとの印象だった。

本会ホームページの書評欄では、植村直己、西田敏行、高倉健各人に関係する書評を公開している。(N)

<編集後記>

表紙にある水戸駅前の水戸黄門助さん格さん像はかなりスマートで、人気長寿テレビ番組のイメージである。『水戸黄門』の大本は講談で、聴衆の受けを狙ってあれやこれやと複数の講談師が脚色を加えた結果、現在の形になったようである。これが、小説、演劇、映画、テレビドラマ、アニメ作品等に派生して行った。

講談の台本は確かに面白い。メリハリがある七五調の名調子に乗せられ、つい読み進んでいる自分に気が付く。中国に小説を意味する「稗史」という言葉があるが、実在の人物に有りもしない尾鰭を付けて、これ程イメージを改変してしまって好いものなのかとの疑念は残る。歴史上の重要人物なら、尚更のことである。

五、六十代の方なら、水戸黄門と言えば東野英治郎(一九〇七~一九九四)である。本学商学部在学中から新劇俳優を志し、『キューポラのある街』『秋刀魚の味』など約三百三十本の映画に脇役で出演。戦中に俳優座創設者の一人となった。あのユーモアとペーソス溢れる名演技は、今でもスクリーンの中に生きている。(N)

<編集後記>

表紙にある藻川河畔の佐璞丘は、榎や椋などが鬱蒼と生い茂る自然林である。空港の滑走路や新幹線の鉄路も近いが、夕刻には人影がなくなり、鴉の大群が上空を舞う不気味な場所になる。伊丹から尼崎に至る猪名川流域はかつて一面笹に覆われていて、「猪名野」とか「猪名の笹原」と呼ばれた。『万葉集

巻七』に、詠み人知らずの雑歌がある。

しなが鳥猪名野を来れば有馬山

夕霧立ちぬ宿りはなくて

この丘の麓には、白鳳時代に建立された壮麗な大寺院・猪名寺があった。法隆寺式伽藍だったようで、今は掘り出された塔心の礎石が、一つ寂しく遺される。

この猪名寺は天正年間、織田信長が荒木村重の有岡城を攻めた戦で焼失している。再建されることもなく、以後は藪や竹林となった。ここからは埴輪も出土したので、更に昔は古墳だったのかも知れない。(N)

<編集後記>

あと一年程で、阪神・淡路大震災から四半世紀となる。表紙は、震災復興の象徴・鉄人28号モニュメントである。燃え盛る市街地の上空からの映像が生中継され、全国から同情が寄せられた大正筋商店街の横の公園内に建つ。一瞬にして木材・瓦礫の山となり、付近で発生した火災が強風に煽られて燃え広がったのだ。

屋根の下から這い出して風下に逃げる途中、崩れ落ちた梁や柱の間に足が挟まれて避難出来ない老婦人を見つける。足の上の木材を除けようと奮闘するが、一人の力ではびくともしない。段々と、火の手が迫って来る。「もう私のことはいいから、早く逃げて!」と何度も婦人に促されて、その場を離れてしまう。自分は助かったものの、何年経っても消し去れない鮮烈な記憶と後悔が残る。………忘れられない当時の新聞記事。

神戸はかつて造船と製鉄で栄えた。だから、地元出身の漫画家・横山光輝の作品を鉄で表現出来た。しかし、震災後の衰退は止まらず、昨年遂に福岡に抜かれて日本七番目の都市になった。一茶は是にあり!(N)

<編集後記>

谷崎潤一郎の小説『蘆刈』は、桂川、宇治川、木津川の三河川が合流して淀川となる辺りの葦原から始まる。表紙にある「鵜殿の葦原焼き」の河原とも地続きで、鵜殿の方が少し下流に当たる。

往古からこの地に葦原が広がる理由は、三河川の内の木津川が、大雨が降る度に大量の土砂を持ち込んで堆積するからである。鉄道開通まで京の都と大阪間を頻繁に往き来した淀川の船便も、今は全く見ることが出来ない。理由は同じで、流れ込んだ大量の土砂がこの辺りの川底を押し上げ、現代の動力船では船底を擦って危険を伴うからである。

毎年二月に行われる先述の野焼きは、葦簀(よしず)の需要が減って河原一面の葦刈りもなくなった昭和二十年代から始まっている。今や、冬の恒例行事となった。しかし、表紙の後方に見える淀川対岸の枚方市では宅地開発が進み、風向きによっては苦情が絶えないと言う。この先継続出来るのか、気掛かりである。(N)

<編集後記>

今年六月二十八日、駿河台の明治大学アカデミーホールで聴いた「水底吹笛」の詩が忘れられない。「大岡信さんを送る会」に於いて、故人の顕彰と鎮魂を兼ね、数多くの大岡作品の中から選んで、女優の白石加代子さんがこの詩を朗読されたのである。

「ひようひようとふえをふかうよ/くちびるをあをくぬらしてふえをふかうよ」で始まる詩は、木下牧子さん作曲の混声合唱組曲「方舟」四曲中の一つともなっている。しかし、抑揚ある白石さんの声は、私が活字で初めて読んだ時のイメージとも違う、ラジオで聴いた高校生の合唱の印象とも違う、太古の地割れから聞こえる神話のようにホール全体に響き渡っていた。

大岡先生十八歳の時の作品であるこの詩は、少年が水中で見る夢のようでもあり、故郷の三島市近辺の富士山起源の豊富な湧水をイメージした着想なのかも知れない。現在は工業用地下水優先で、湧水量が減ってしまった。そんな中、この詩を連想させる場所の第一は、表紙にある柿田川湧水群なのではないか。(N)

<編集後記>

二十世紀初頭東京の中国人留学生事情を書いていた昨秋、現代東京の中国人留学生事情を偶然ネット上で知ることになった。大久保駅周辺には、中国人により設立・運営される中国人向けの大学受験予備校が乱立しているらしい。志ある留学生は昼間日本語学校に通い 夜と週末は予備校に通って、所謂偏差値が特に高い上位数校の日本の大学若しくは大学院を受験する。

東洋経済オンラインの記事では現場取材も試みている。中国語による授業は真剣そのもの。中国語表記の教科書を使って日本の大学受験科目を学び、毎年合格者多数の実績。特に言語面でハンデない理科系に強い。

別の情報源によれば、中国の大学受験は一発勝負の国立大学全国統一試験しかなく、受験競争は熾烈を極めると言う。しかもその割には、設備も教授も米国の大学に見劣りしている。一方、米国の大学の学費は箆棒に高く、卒業後の就職活動も競争が激しく楽ではない。これら両国の中間として、日本の大学の人気が高まっているようなのである。(N)

<編集後記>

本誌「24号」の「菊田義孝 特集」には、三鷹電車庫跨線橋について、菊田さんの証言が記されている。太宰治は自宅近くのこの跨線橋から眺める景色がお気に入りで、散歩途中に一人佇み、編集者や友人、弟子たちが訪ねてくると、自らよく案内したという。晴れた日には、表紙にある方向に富士山の姿があった。

鉄道の線路で分断される両側の土地を結ぶ跨線橋は全国に幾箇所もあろうが、三鷹電車庫のものは幅3m、全長90mという壮大な規模である。もう直ぐ築90年を迎える歴史的建造物でもある。古レールを再利用して作られた鋼鉄の橋は、錆こそ浮いてはいるものの、未だ下を疾走して行く中央線の特急列車の振動にも、台風や凩にもびくともしないのである。

但し、中央線、総武線、東京メトロ東西線と多彩な電車の観賞目的に遣って来た親子連れには、特に小さな子供たちにはとても優しいのである。(N)

<編集後記>

表紙にある岸本辰雄像は、鳥取県庁前にある県立図書館等が入る建物の敷地内、公文書館に沿って建っている。十年前の二〇〇六年、本学校友会鳥取県支部によって設置された。横に建つ石碑から紹介してみよう。

岸本辰雄(一八五一~一九一二)は、鳥取藩士の子として鳥取城下に出生。藩校・尚徳館に学んだ後、戊辰戦争に従軍。鳥取藩の推薦を受け、東京大学の前身である大学南校、司法省法学校へと進んでいる。ボワソナードの薫陶を受けたことによりパリ大学に留学。法学士の学位を受けて帰国し、司法省判事となった。

明治14(一八八一)年、宮城浩蔵、矢代操と共に明治大学の前身である明治法律学校を開校、初代校長に就任している。法律家としての岸本は、大審院(現最高裁判所)判事を経て東京弁護士会会長を務めている。

県庁前のこの地は、鳥取大学付属小学校、中学校の跡地である。更に遡ると、尚徳館の跡地でもあるようだ。岸本が少年時代学んだ思い出の地に、胸像が立っていることになる。(N)

<編集後記>

今年は夏目漱石の歿後百年に当たり、十二月九日が漱石忌に当たるそうである。

本学と漱石の縁は、文学部の前身の文科が明治39(一九〇六)年に一旦開校された時、漱石と上田敏が教授の二枚看板だったことに始まる。また漱石は、大学本部の裏手、坂下にあった錦華小学校の出身でもある。表紙の写真にある文学碑は、統合されて名前は変えたが、今もその小学校の正門脇に立っている。

小学校から「錦華」の文字は消えたが、隣の公園は錦華公園のままである。そこは、私が学んだ法学部の校舎の真下に当たり、建替え前の旧本部にあった食道の裏口を出たところ、大木生い茂る崖の下にある。

ここは、ユーミンこと松任谷由美が「白い朝まで」で「都会の公園、夜の噴水 若い日 傘の中で雨を見ていた」と歌う、思い出の公園でもあるそうだ。さして気にも留めなかった小さな公園だが、由緒があるものである。(N)

<編集後記>

表紙にある奈良県平群町は、生駒山系と松尾山に挟まれた山裾のなだらかな傾斜地、平群谷にある。谷底を万葉集に詠まれた竜田川が流れている。「平群」とは「辺の郡」の意味で、大和の外れ、端っこを意味する。

ここは、古事記の歌謡に詠まれた地でもある。

命の全(また)けむ人は/畳薦(たたみこも)平群(へぐり)の山の/熊白檮(くまかし)が葉

を/髫華(うや)に挿せ/その子

倭建(やまとたける)は東夷征討時に故郷を思い出して、「命が無事だった人は帰郷後、平群の山の大きなカシの木の葉を、魔よけに頭髪に挿しなさい」と家来を気づかっている。

七十年前、持続して戦況は芳しくなかった。進んでも戦死、たじろいで佇んでいても時間と共に死が遣って来た。そんな窮境下に置かれて、青少年はヤマトタケルのロマンに逃避するしかなかったようである。

川に沿って走る近鉄生駒線電車の車窓には、果実と花卉の農村と古墳、空家も多い住宅地が混在する。今の平群谷には、老齢と過疎の影が忍び寄っている。(N)

<編集後記>

今号では、縁あって新興芸術派の作家・八木東作についてのインタビューを掲載することが出来た。

新興芸術派と言えば、先ず龍胆寺雄、吉行エイスケが頭に浮かぶ。一九三〇年(昭和五年)四月十三日に本郷の燕楽軒で開催された「新興芸術派倶楽部」第一回総会の出席者三十二名には、彼らに加えて八木も名を連ねている。当駿河台文学会と所縁ある「明大文芸科」教員

では、小林秀雄、舟橋聖一、今日出海も名を連ねていた。

新興芸術派は、当時隆盛だったプロレタリア文学への対抗勢力として結成されたのだが、混成部隊だったためグループとしての作風を充分確立出来ないまま、発展的に解消して行った。

また、意図せず石川啄木に関する文章複数を掲載することになった。それにしても、「啄木は何時になっても新しいのだ」と痛感する。(N)

<編集後記>

湯島聖堂へは通学時行きか帰りによく寄った。御茶ノ水の駅前にあるのに、木立の中にはしじまがあった。坂と門と庭園と文化財と階段と橋。薫風のなか散歩するのも好し、楷の大樹の緑陰の読書もまた楽しみであった。

日中間の文化交流は、遣唐使、阿倍仲麻呂、最澄、空海、雪舟等を挙げるまでもなく、常に入超。室町期には漢詩が盛んに作られるようになり、江戸期には朱子学が幕府公認の学問となった。元禄三(一六九〇)年、徳川綱吉はこの地に湯島聖堂と昌平坂学問所を開設。江戸中期に各地に藩校が整うと、全国の学問の中心地となった。爾来、御茶ノ水・駿河台地区は学問の街なのである。

そして幕末。洋学に注目が集まる中、漢学は主役から脇役へと回る。その後、鬼畜米英という文脈の中で漢学が枉げられ国粋主義に使われたかと思えば、敗戦で大学の中国文学科が漢文でなく中国語を学ぶ所へ変貌してしまう。訓読法で巧みに中国文を読み解いていた日本人は、中国語を全く解せぬ門外漢へと落ちぶれてしまう。

一九四九年に中華人民共和国が成立すると、儒学の評価も大きく変わり、漢字自体も簡体字へと変わってしまうのである。湯島聖堂、いよいよ辛抱の時代である。今や近未来、アジアビジネスの共通言語が英語から中国語へ取って代わると言われている。果たして本邦義務教育で中国語が教えられる日が来るのだろうか否か?

本誌で書評に取り上げた故・橋川文三氏の著作には、戴季陶による下記の辛辣な漢詩が紹介されている。(N)

儒家教人報徳/仏家教人報恩/倭奴両俱不報/王仁造出忘仁

<編集後記>

この九月に東京が、二〇二〇年オリンピックの開催地に決定しました。表紙の写真で、永代橋の向こうに見えるのが佃です。オリンピックの幾つかの競技は、向かって左手の方、更に下流の埋立地を会場にして行われるようです。

前回の一九六四年の東京オリンピックの時、私は未だ小学校の低学年でしたが、日本中が大騒ぎだったことをよく覚えております。当時は白黒テレビが主流で、興奮したアナウンサーの感情移入したリポートが、多くの国民の心を打ちました。

あの当時の熱狂を蘇らせるには、開会式、閉会式と様々な競技をリポートして文学的な表現で残した、三島由紀夫の「オリンピック」を繙いてみたいものです。(『荒野より』中公文庫に所収)

「陸上競技はオリンピックのもっともオリンピック的なものであろう。それは明るい青空の下で、人間の影を大地に小さく宿して、整然と、明朗に、数学的に進行する。」と書いた三島は、女子バレーボールの金メダルの勝利を見て「日本が勝ち、選手たちが抱き合って泣いているのを見たとき、私の胸にもこみ上げるものがあったが、これは生れてはじめて、私がスポーツを見て流した涙である。」と記した。(N)

<編集後記>

今号では、進一男氏の詩を前面に掲げさせて戴きました。四十年前の一九七三年に発行された「駿河台文学」第2号に、詩「石の山」を寄稿して下さったのを手始めに、「駿河台文芸」第12、16、17、19、20号にも詩ないしはエッセイを戴いております。

奄美大島から上京されたり帰郷されたり、戦争を挿んで七十年、進さんが詩作に一心に励んで来られた姿には、唯々頭が下がる思いです。

その業績は、沖積舎から出ている正・続・続々の『進一男詩集』全三冊に纏まっています。『進一男詩集』土曜美術社 日本現代詩文庫94 は、詩及びエッセイのアンソロジーです。両方とも、駿河台文学会の会員はもとより、学生の方にも是非一度目を通して戴きたい書物です。

こんなことを書くと、進さんには叱られるかも知れません。次の詩があるからです。(N)

ニヒルの夜

泣きたい奴は/泣くがいい/死にたい奴は/

死ぬがいい/笑いたい奴/怒りたい奴/

みんな好きなようにするがいい/

工場の屋根に月が白く/煙突の煙が白く

<編集後記>

今回特集した辻征夫には、隅田川と切っても切れない縁があった。その隅田川の左岸に当たるのが墨田区である。蝶のような形をした区の中心には、触覚のように東京スカイツリーが天空に突き立っている。

今や墨田区内の風景からスカイツリーを消し去ることは出来ない。征夫が出た都立墨田川高校を訪ねると、グランドの向こうに校舎があって、その横にスカイツリーの巨大な雄姿が並んで見える。

陽の当たり具合によってその姿は宗教的な威厳を帯び、展望台からこちらをずっと監視しているかのようにも感じられる。征夫が存命ならば、さてどんな詩を作るのだろうか。(N)

<編集後記>

今年は、日本人にとって忘れられない年となった。東日本の大地震と未曾有の大津波。そして、福島の原発事故。

表紙は昨春、気仙沼を訪れた時に撮った写真である。それから一年もしない内に五メートルを超える大津波(一説によると十メートル超)がこの港に押し寄せ、街が一瞬にして廃墟となった。この光景を、一体誰が想像出来たであろうか。瓦礫の散らばる風景が蜿蜒と続く東北沿岸の映像を見て、私はこの世の無常、酷薄、不条理を感じざるを得なかった。自然の前に、かくも人は無力なものなのだろうか、と。

かつて繙いたA・カミュの『シ―シュポスの神話』が思い出される。神々に地獄で罰に服するよう命じられたシ―シュポスは、急坂を休みなく転がして大岩を山頂まで運び上げる仕事を科せられる。しかし山頂の岩は、自身の重みでどうしても転がり落ちてしまうのであった。山裾まで転がって行ったことに気付いたシ―シュポスは、再びその岩を押し上げるため麓へと下りて行かねばならない。こうして、未来永劫同じ仕事を繰り返すようシ―シュポスは宿命付けられる。

カミュは言っている。「神話とは、想像力が生命を吹き込むのに相応しいものだ(清水徹訳)」と。三陸の豊饒な海。その海の宝物を求めて人々が住み着き、関連産業が興り町へと発展する。しかし、その海はとても怖い海であり、定期的に地震を起こしては大津波を発生させ町ごと人命をさらって行く。みんな津波の恐ろしさを知ってはいるが、つい宝物に魅せられ海の怖さを忘れてしまう。・・・・

そしてまた、廃墟に町造りが始まる。鋸と金槌の音。今日の海は、何事もなかったかのように凪いでいる。(N)

<編集後記>

駿河台文学会の運営に係わるようになって、組織の活性化について日々考えるようになった。何か参考事例はないかと、古今東西の経営者の本も紐解いてみたりした。そして得た結論、それは島岡吉郎野球部監督である。

私の学生時代、既に晩年だった監督は、破天荒な逸話と共に語られる愉快な指導者だった。しかし実は、島岡氏が素人監督として就任したのは、腐敗組織の立て直しが目的であった。そして見事、期待に応えられた。

意識改革、人心掌握、渉外業務活性化など、監督に教わるところは極めて多い。今やスケート、大相撲など、腐敗組織に事欠かない時代である。某航空会社など、この秋傾いて落葉のように散って行く企業も目白押しだ。しかし、組織の再建を担える人材は余りに不足している。ここに焦点を当てて、島岡氏を再評価してみたい。(N)

<編集後記>

前号の20号を節目に、今回から編集及び印刷・製本形態を大幅に変更しました。インターネット、ウェブサイト、オンデマンドなどという言葉に代表されるような時代を迎え、当駿河台文学会もデジタル化対応への第一歩を踏み出しました。

文学ほどITになじむものはない。この言葉を信じて、早々に当会の運営をネットワーキング化したいという希望を持っております。

表紙の写真で、聖橋の向こうに見えるのが最先端IT拠点として開発された「秋葉原クロスフィールド」です。

高層ビルの中には、明治大学の秋葉原サテライトキャンパスも入居しております。(N)

|